Tujuan percobaan ini adalah membuat preparat irisan organ

hepar, intestinum, dan ren pada mencit (Mus musculus) melalui

penyelubungan dengan media paraffin. Pada dasarnya metode irisan ada 2 macam

yaitu metode irisan dengan tangan dan metode irisan dengan mikrotom. Dengan

metode mikrotom hasil irisan lebih tipis dan ketebalannya dapat disesuaikan

dengan keinginan.

Tahap awal dari percobaan ini adalah narcose

(pembiusan), setelah dibius kemudian dilakukan sectio (pembedahan) untuk

diambil hepar, intestinum, dan ren-nya.Organ yang sudah diambil kemudian

dimasukkan ke dalam garam fisiologis (NaCl 0.9%), tujuannya adalah untuk

mempertahankan sel dalam jaringan agar tidak mudah rusak dan membersihkan organ

tersebut dari kotoran, darah, maupun rambut-rambut yang masih menempel. Masing

organ dipotong dengan ukuran tertentu lalu potongan organ dimasukkan ke dalam

larutan fiksatif bouin. Larutan fiksatif ini mengandung asam pikrat jenuh,

aquades 75 ml, asam asetat glacial 5 ml, dan formalin 40% 5 ml. Larutan ini

dapat melakukan penetrasi dengan cepat sehingga nucleus dan jaringan akan

terpulas dengan baik.Tetapi perendaman ini tidak boleh terlalu lama karena akan

menyebabkan jaringan menjadi rapuh atau sulit di iris. Fiksasi bertujuan

untuk mencegah autolysis dan pembusukan oleh bakteri serta mempertahankan

bentuk sel. Asm pikrat dalam dalam larutan bouin berfungsi sebagai zat warna

yang akan menberikan warna kuning dalam jaringan. Langkah selanjutnya adalah washing

dengan alcohol 70% yang berfungsi untuk menghilangkan warna kuning pada organ

setelah fiksasi.

Langkah selanjutnya adalah dehidrasi yang bertujuan

untuk menghilangkan molekul air dan menggantinya dengan molekul alcohol.

Molekul air harus ditarik keluar karena paraffin dan air tidak dapat bercampur.

Dehidrasi delakukan dengan alcohol bertingkat. Tujuannnya adalah agar tidak ada

perubahan secara tiba-tiba terhadap sel yang dapat menyebabkan kerusakan

struktur sel. Proses ini dilakukan + 30 menit setiap kali perendaman.

Jika dilakukan terlalu lama dapat menyebabkan pengerasan pada jaringan.

Langkah selanjutnya adalah clearing, bertujuan untuk

menjernihkan potongan jaringan. Dalm proses ini menggunakan toluol. Toluol

dapat bercampur dengan paraffin maupun dehidran (alcohol). Kelebihan dari

penggunaan toluol adalah perosesnya cepat dan hasilnya bagus (jernih), namun

jikaterlalu lama dapat mengeraskan jaringan. Clearing disebut juga

dealkoholisasi jika dehidrannya alcohol.

Proses selanjutnya adalah infiltrasi yaitu

penyisipan cairan paraffin ke dalam jaringan.Tujuan dari proses ini adalah

untuk mengadaptasikan dengan media paraffin. Caranya adalah masukkan organ ke

dalam larutan xylol:paraffin (1:1) selama 1 jam di dalam oven dengan suhu

55°-60°C. Jika infiltrasi dilakukan di bawah suhu 55°C maka paraffin cair akan

cepat membeku dan jika dilakukan pada suhu di atas 60°C maka organ dapat

matang. Setelah itu, organ dimasukkan ke dalam larutan paraffin I, paraffin II,

dan paraffin III masing-masing selama 30 menit. Pemindahan harus dilakukan

secara cepat agar paraffin tidak membeku.

Proses selanjutnya adalah embedding (penanaman

jaringan ke dalam blok paraffin), saat penanaman perlu diperhatikan posisi dari

organ, apakah tujuannnya ingin mendapatkan penampang melintangnya atau

penampang bujurnya. Pada organ intestinum di tanam dalam posisi berdiri karena

akan dibuat penampang melintangnya, sedangkan untuk hepar dan ren dalam

diletakkan sembarang karena struktur selnya sama di semua sisi. Pada cetakan

dituang sedikit paraffin setelah itu diletakkan organnya kemudian dituang

parafinnya dan diletakkan kaset parafinnya. Setelah itu di diamkan dan di

masukkan ke dalam freezer agar paraffin cepat mengeras. Setelah itu blok

paraffin di lepas dari cetakannya.

Langkah selanjutnya yaitu sectioning dengan mikrotom.

Dilakukan dengan cara menempatkan kaset paraffin pada holder mikrotom kemudian

ketebalan ditentukan pada ukuran 6µm, setelah siap baru dilakukan mikrotoming

hingga semua potongab organ pada paraffin teriris. Hasil dari proses mirotoming

di tamping dengan kertas dan irisan-irisan ini disebut coupes. Hasil

mikrotoming terkadang terlihat menggulung dan pecah, hal ini kemungkinan

disebabkan kerena proses infiltrasi kurang sempurna atau karena proses

embedding kurang tepat.

Proses selanjutnya adalah affixing yaitu penempelan

coupes pada gelas benda. Sebelum dilakukan affixing gelas benda dibersihkan

terlebih dahulu kemudian diolesi dengan albumin meyer. Komposisi albumin meyer

adalah albumin telur 50 ml, gliserin 50 ml, dan natrium salisilat 1 gr. Albumin

meyer berfungsi untuk merekatkan coupea dengan gelas benda. Jika coupes

terlihat mengkerut, maka sebelum diletakkan di atas gelas benda coupes-coupes

ini diletakkan terlebih dahulu di atas air hangat untuk menghilangkan kerutan.

Kemudian setelah coupes lurus baru diambil dengan gelas benda secara langsung,

dimana gelas benda terlebih dahulu di olesi dengan albumin meyer. Diusahakan

coupes berada tepat di tengah-tengah gelas benda agar nantinya mudah diamati.

Proses selanjutnya adalah deparafinasi yang bertujuan

untuk menghilangkan paraffin yang masih menempel. Untuk menghilangkannya di

gunakan xylol karena xylol dapat melarutkan paraffin. Deparafinasi dilakukan

melalui 2 tahap yaitu merendam preparat dalam larutan xylol I selama 15 menit

dan larutan Xylol II selama 5 menit. Hal ini bertujuan agar paraffin

benar-benar hilang.

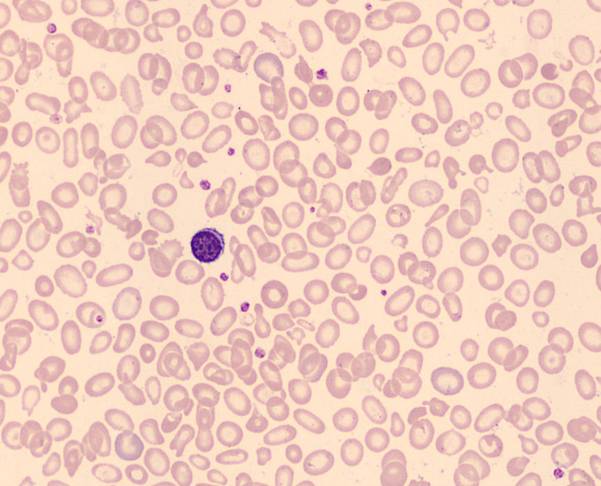

Tahap selanjutnya adalah Staining (pewarnaan), pewarna

yang di gunakan yaitu HE (Hematoxylin Eosin). Hematoxilin akan mewarnai inti

sel menjadi ungu atau merah sedagkan Eosin akan mewarnai sitoplasma

sitoplasma menjadi merah muda. Hematoxylin merupakan pewarna

suksedan yaitu zat warna yang diberikan secara

bergantian (terpisah). HE merupakan pewarna yang bersifat asam sehingga dapat

terjadi pewarnaaan regresif. Oleh karena itu, sebaiknya digunakan deferensiator

basa yaitu bahan yang bersifat alkali, dalam hal ini digunakan Hematoxylin

Ehrlich yang mempunyai komposisi Hematoxylin (0,67 gr), alcohol absolute (33

ml), akuades (33 ml), gliserol (33 ml), dan asam asetat glacial (3,3 ml).

Hematoxylin yang paling baik digunakan adalah pada saat warnanya ungu karena

pada saat itu hematoxylin baru teroksidasi sebagian. Hematin pada Hematoxylin

mempunyai afinitas kecil terhadap jaringan Gliserin yang terkandung dalam

Hematoxylin Ehrlish yang berguna untuk mencegah overstain dan memperlambat

proses pewarnaan. Sedangkan asam asetat glacial berfungsi untuk menaikkan

intensitas zat warna serta mencegah pewarnaan komponen sitoplasma. Alkohol

absolute serta akuades membantu proses ripening dari hematoxylin.

Eosin adalah zat warna golongan xantine yang mempunyai

molekul yang terdiri dari molekul guinonoid yang dihubungkan oleh cincin

nonquinonoid oleh atom C dan O. Eosin digunakan sebagai background stain atau

counter stain yaitu zat warna yang berfungsi untuk memberikan warna kontras

dengan zat warna yang diberikan lebih dahulu. Jika eosin diberikan dalam konsentrasi

yang tinggi akan menghilangkan warna dari zat warna basa.

Tahapan pewarnaan yaitu mula-mula jaringan dibawa ke alcohol

bertingkat dari tinggi ke rendah, yakni alcohol 96%, 90%, 70%, 60%,

masing-masing cukup 1 celupan. Kemudian dimasukkan ke dalam akuades. Tahap ini

bertujuan untuk pengadaptasikan jaringan ke kondisi basa karena sifat

hematoxylin adalah basa. Setelah dimasukkan ke aquades langkah selanjutnya

adalah dimasukkan ke dalam larutan Hematoxylin selama + 5 detik, jika

terlalu lama warna akan sangat pekat dan menyebabkan sulit dibersihkan, selain

itu dapat menyebabkan jaringan menjadi keras akibat oksidasi hematin. Kemudian

dibersihkan dengan air yang mengalir selama 10 menit. Langkah selanjutnya yaitu

pewarnaan dengan Eosin, mula-mula dimasukkan ke dalam aquades lalu dimasukkan

ke alcohol bertingkat dari rendah ke tinggi,yaitu 60%, 70%, hal ini bebagai

bentuk pengadaptasian ke kondisi eosin 2 % dalam alcohol 70 % lalu dimasukkan

ke dalam pewarna eosin selama 3 menit. Tahap selanjutnya dimasukkan ke dalam

alcohol 70%, 80%, 90%, dan 96% masing-masing 1 celupan. Kemudian di rendam ke

dalam xylol selama 15 menit untuk proses penjernihan (clearing).

Langkah selanjutnya adalah mounting dengan

menggunakan enthelan. Enthelan bersifat non aquosa dan larut dalam xylol. Enthelan

dipilih sebagai mounting agen karena dapat merekatkan jaringan ke gelas benda

dan penutup, mempunyai indeks refraksi

yang cukup tinggi, tidak berwarna, dan bersifat netral serta non aquosa

sehingga tidak merusak jaringan.

Tahap terakhir adalah labeling yaitu memberikan

keterangan preparat, dengan cara di tempel pada salah satu sisi gelas benda. Ditulis

jenis penampangnya, nama organ, nama spesies, dan pewarnaan dan perbesarannya berapa.